最新の二輪車市場動向調査を分析!データから見える最新の傾向とは

目次 - INDEX

MOTOINFOでは過去に『【第12世代】ライフスタイルギアブーム到来!なぜ今バイクが若者や女性に人気なのか?』と銘打って、コロナ禍における「密を避ける」「ひとりで楽しめる趣味」として注目を集めたことはもとより、コロナ禍以前からさまざまな好材料によってバイク市場活況に繋がる兆しがあったことを報じました。

ここ数年安定傾向にあるバイク市場。そんなバイク業界の市場動向を一般社団法人 日本自動車工業会(以下:自工会)が詳細に調査・分析し、2024年4月にレポートを発表しました。近年のバイク業界がどのように変化しているのか、レポートの内容をわかりやすくまとめてお伝えします。

新車購入ユーザー調査結果

調査概要

- 二輪車の新車を購入したユーザーの属性、需要構造、購入・使用の実態等を調査し、今後の市場動向を把握するための資料を得る。

- 今後の二輪車需要の維持・拡大に向けた取組みの方向性を検討するための調査・研究とする。

この2点を目的に、国産車ユーザーには書面に加えてWeb調査を実施、さらに輸入車ユーザーへのWeb調査を実施しました。

| ▼調査手法 国産二輪車:郵送調査法(書面による回答とWebによる回答併用) 輸入二輪車:インターネットモニターWeb調査 |

| ▼調査対象 国産二輪車:2022年6月~2023年5月の新車購入者(国内4メーカー カワサキ、スズキ、ホンダ、ヤマハ) 輸入二輪車:2020年6月~2023年5月の新車購入者 |

国産車ユーザーの発送数は10,305サンプル(前回10,631)、有効回収数は4,415サンプル(前回4,897)という結果になり、輸入車ユーザーの回答は139サンプル(前回129サンプル)とアップしました。

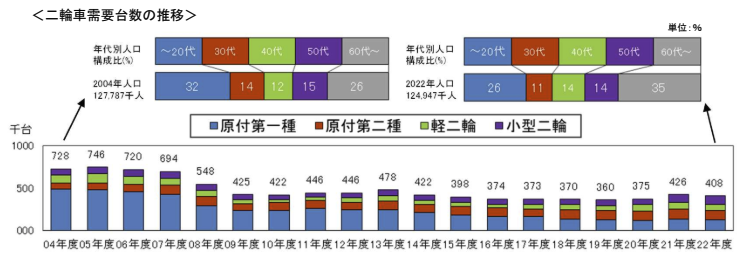

バイクをめぐる諸環境

2004年度は72.8万台あった二輪車需要台数は、2015年までに30万台を推移していましたが、2021年度に42.6万台、2022年度に40.8万台とアップしました。その背景には、2018年のAT小型限定普通二輪免許(原付2種)が最短2日で取得可能になる道路交通法施行規則改正をきっかけとし、2020年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大による「三密」(密閉・密集・密接)回避意識の高まりから「ひとりでも楽しめる趣味材」として注目を集めるようになりました。近年では通勤・通学ニーズにとどまらず、公共交通機関を避けてバイクで出かける姿が多く見かけられます。

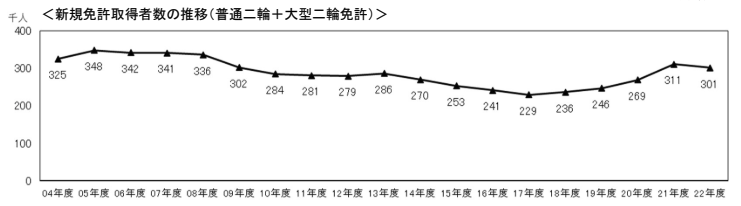

2019年度まで減少傾向だった原付免許取得者数は2020年度にやや増加した後、2022年度になると微減となりました。同様に2017年度まで減少傾向だった普通・大型二輪免許取得者数は2018年度以降に回復、2020〜2021年度に大きく増加しました。

バイクユーザーの特性

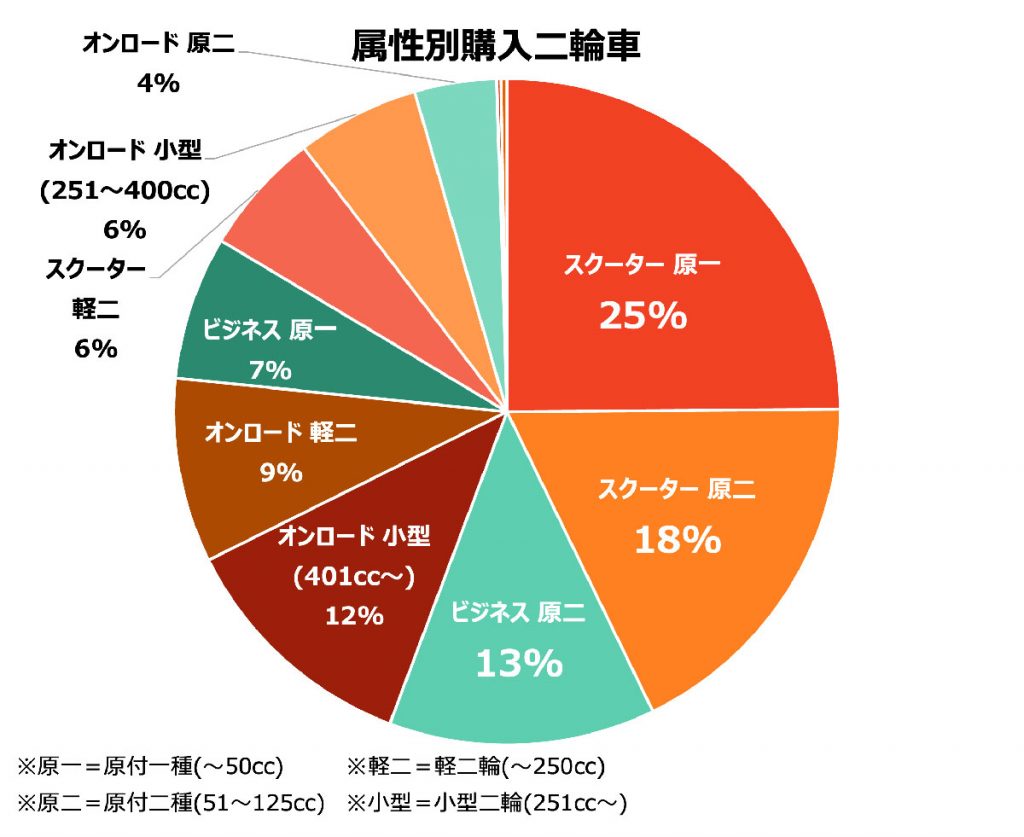

バイクユーザーが購入したバイクのタイプを分析したところ、全体的に見ると「スクーター 原付第一種(〜50cc)」が25%ともっとも多く、「スクーター 原付第二種(51〜125cc)」の18%、「ビジネス 原付第二種(51〜125cc)」の13%、「オンロード 小型二輪(401cc〜)」の12%が上位に並びました。

なかでも20〜50代男性が保有するバイクは「軽二輪以上のオンロードモデル」の割合が他の年代・性別に比べて高いことがわかりました。40〜60代は男女ともに「スクーター 原付第一種(〜50cc)」の保有割合が高いようです。女性層に目を向けると、20代の「オンロード 軽二輪(126〜250cc)」が高いですが、他の世代に目を向けると「スクーター 原付第一種(〜50cc)」が高いという結果になりました。

運転者(ライダー)の特性を分析すると、平均年齢は55.5歳、40代以下の割合は26%でした。性別で見ると男性が85%と大きな割合になりました。男性の平均年齢は55.7歳、女性の平均年齢は54.0歳でした。オンロードモデル保有者に絞ってみると、「オンロード 小型二輪(251〜400cc)」の平均年齢が50.8歳ともっとも若く、「スクーター 原付第一種(〜50cc)」がもっとも高いという結果になりました。輸入車ユーザーに目を向けると、平均年齢が51.9歳と国産車ユーザーよりやや若いようです。

男性比率と40代以上の年齢層が多くを占め、通勤・通学に用いられるスクーター利用が大半であるのはこれまでと同じ傾向にあります。

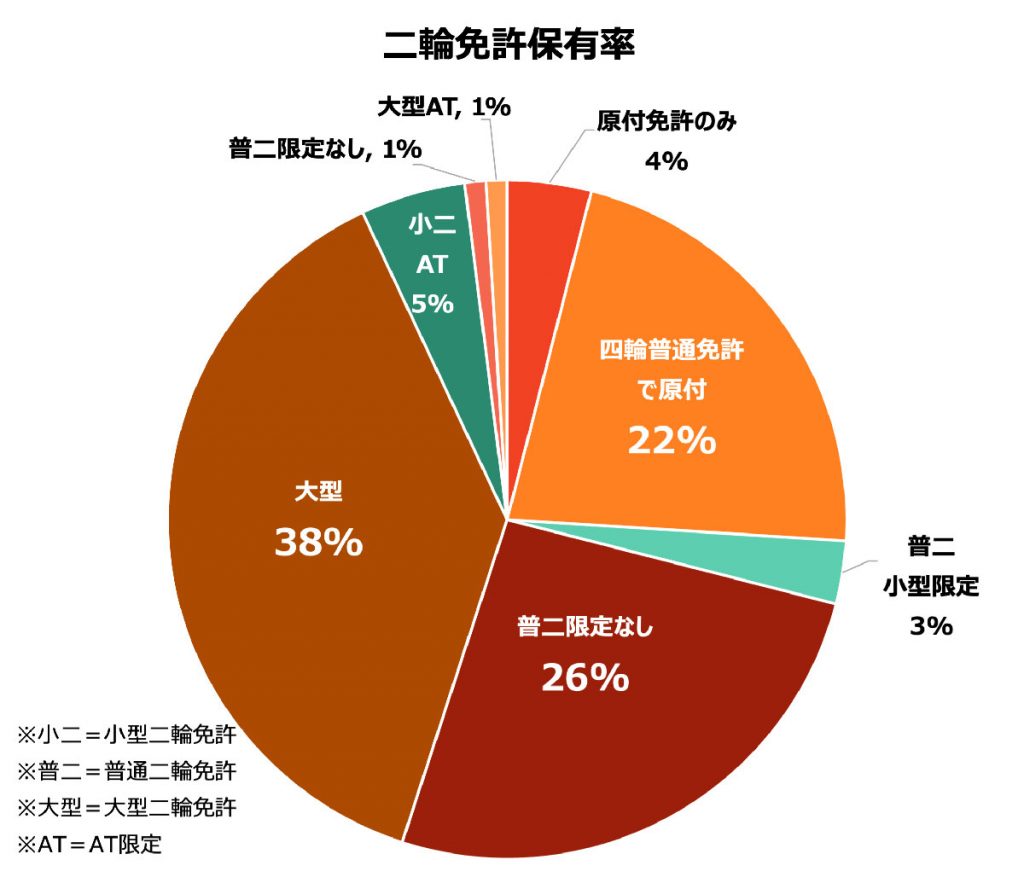

バイク免許の保有割合を見ていくと、「大型二輪免許」の保有率が38%と前回の調査から3%アップしたのに対して、20〜50代男性が多くを占めた「普通二輪免許(MT)」が26%と前回比で2%減少しました。性別・年代別で見ると、「二輪免許のみ」の保有率は70代以上の女性が44%と頭抜けて多く、60代女性の17%、70代以上の男性の13%という結果になりました。「四輪普通免許で原付免許を保有」している割合は70代男性と20〜70代女性が多くを占めました。「大型二輪免許」の保有者は60〜70代の男性が5割近くに及びました。

趣味材としてのバイクが多い401cc以上の大型バイクに乗るうえで必要な大型二輪免許の取得者が増えているというのは、国内外のバイクメーカーともに充実している大型バイクのラインアップへの関心度の高さと購入者の増加に繋がっているものと推察されます。

利用状況

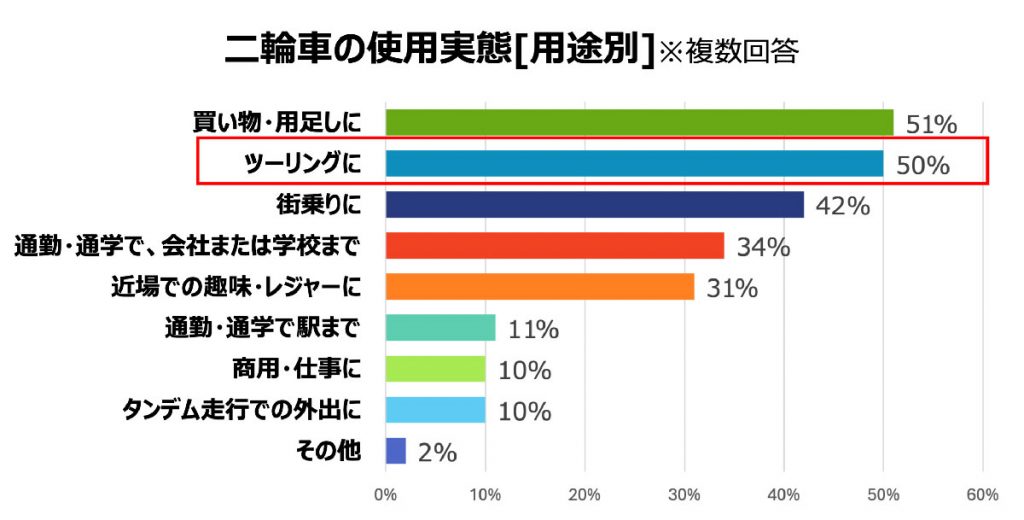

バイクの使用実態についての回答を見ると、「買い物・用足し」が51%、「ツーリング」が50%、「街乗り」が42%という順で続きました。性別で見比べると、「ツーリング」「街乗り」は男性の割合が高く、「買い物・用足し」は女性の割合が高いという結果に。タイプ別に見ると、「スクーター 原付第一種(〜50cc)」「スクーター 原付第二種(51〜125cc)」は「買い物・用足し」「通勤・通学」の割合が高く、それよりも排気量が高いバイク(オンロード、オフロードとも)になると「ツーリング」での使用用途が高くなる傾向にあります。輸入車に目を向けると、91%が「ツーリング」という結果になりました。スクーターは買い物や通勤・通学などの日常使いに、125cc以上のモデルはツーリングなどの非日常での使用となるようです。

ツーリング利用者の増加について紐解くと、2024年1月に自工会 二輪車委員会が報道関係者向けに開催したメディアミーティングでも議論したのですが、消費スタイルの変化があげられます。これまでの”モノ消費・コト消費”から、新たにそのとき・その場でしか味わえない盛り上がりを楽しむ“トキ消費”へとニーズが変化しており、ツーリング需要に比例してツーリングの目的としてバイク関連イベントやミーティングの盛り上がりにも裏付けられています。

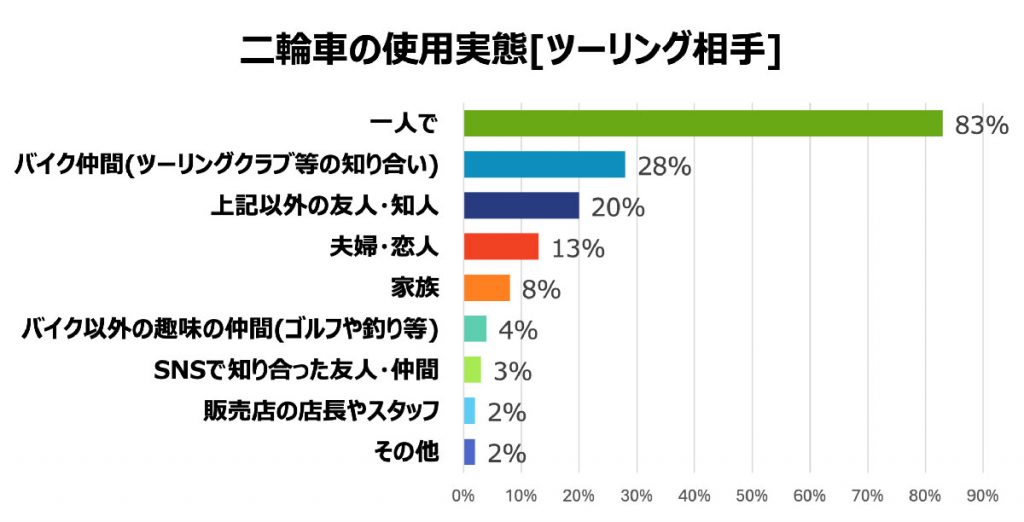

そのツーリングでは、どんな方と一緒に走るのでしょうか。こちらもアンケートを行ったところ、「一人で」が83%ともっとも高い結果になりました。次いで「バイク仲間」が28%、「友人・知人」が20%でした。「一人で」と答えたなかでも女性が54%と特に高く、「夫婦・恋人」(50%)、「家族」(21%)という回答でも男性より女性が高いという結果でした。

コロナ禍もかなり落ち着いてはいますが、本調査の回答者には3密を避けて楽しめる遊び方としてバイクを選ばれた方も多くいたものと思われ、そのため「一人で」という回答者が多かったのかもしれません。次回の調査でこの回答がどう変動するか注目したいと思います。

需要構造の変化

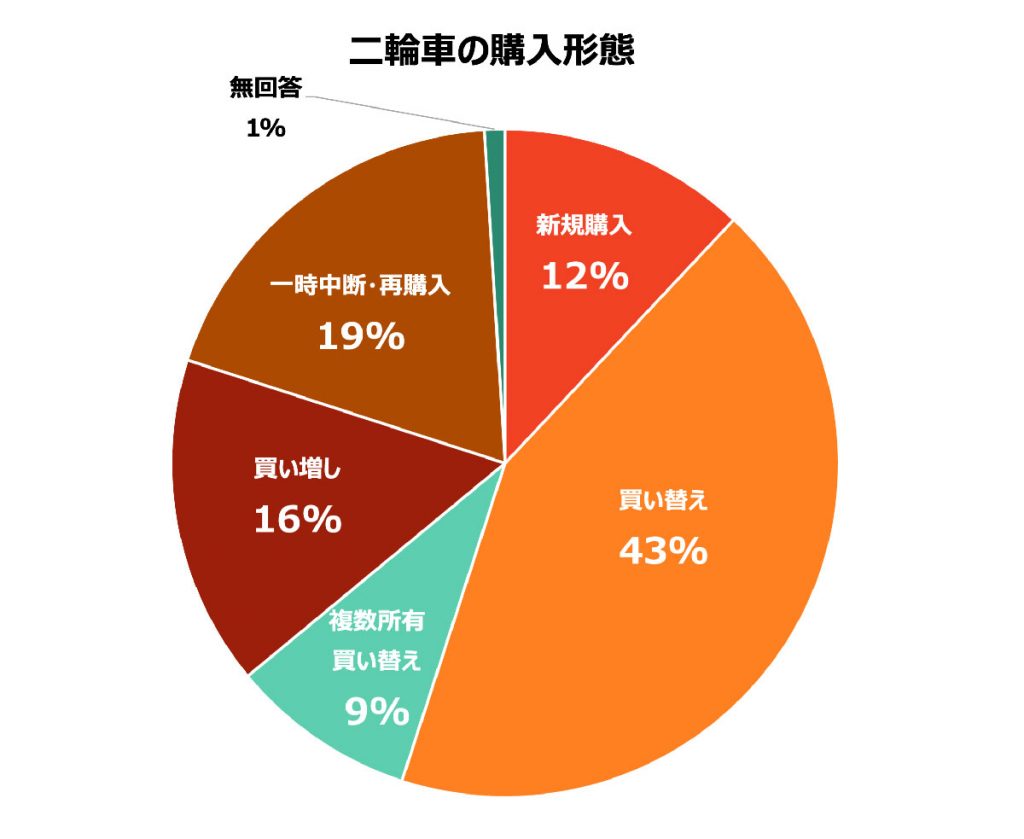

購入形態について調査したところ、全体では「代替(買い替え+複数所有買い替え)」が52%、「再購入」が19%、「買い増し」が16%、「新規購入」が12%という順で、特にオンロードモデルのユーザーは「新規」「買い増し」「再購入」が購入パターンが多様で、スクーターは「買い替え」が多い傾向のようです。

「新規」でバイク購入したユーザーに理由を聞いてみたところ、「二輪車を趣味として楽しみたい」「身軽に動ける」「行動範囲が広くなる」の3つが上位を占めました。特にオンロード・オフロード両タイプになると、これらの回答に加えて「二輪車に憧れていた」「趣味を楽しむことに適していた」「二輪車はカッコいい」という回答が続きました。性別で見ると、男性は「趣味として楽しみたい」、女性は「行動範囲が広くなる」といった実用的な理由が高かったです。

「買い替え」を考えるユーザーの検討時期について伺ったところ、全体のうち4割が「購入1ヶ月前」と回答しました。モデル別で見ると、「購入1ヶ月前に買い替えを検討」と答えたのは主に「スクーター 原付第一種(〜50cc)」と「ビジネス 原付第一種(〜50cc)」で、オンロードモデルのユーザーは「3ヶ月以上前」という回答が上位に来ました。検討時期が長くなった理由は「愛着があった」「古い車(モデル)でも平気で乗れるようになった」「購入車が魅力的だった」「より大きな排気量、違ったタイプへの志向」「(オンロードモデルで)欲しいと思う新製品の発売」が挙げられました。

バイクを一時中断、または再購入したユーザーの購入検討時期については、「3ヶ月前」が全体の半数以上を占めました。これがオンロードモデルになると、それよりも早く「半年以上前(から購入を検討)」が7割に及びます。保有中断期間がもっとも長い回答がロードモデルの約21年で、他のタイプも約20年という回答に。以前保有していたモデルよりもダウンサイズして再購入した割合が高く、オンロードバイクやオフロードバイクに乗っていたリターンライダーがタイプや排気量を変更したことが伺えます。

購買行動

バイク購買行動における調査において、二輪車以外の乗り物と検討したという比率は14%と微増していました。対象となったのは「電動アシスト自転車」(39%)、「軽四輪車」(23%)などです。そんななかでバイクを選んだ理由について、タイプ別に見ていくと、スクーターでは「乗り慣れている」、ビジネスでは「維持費」「燃費」、オンロードバイクでは「乗った時の爽快感」「カッコいい」が挙げられました。

購入車両に関する情報源としては、1位が「メーカーのWebサイト」(18%)、2位が「販売店での実物」(16%)、「動画サイト」(12%)という順になりました。10代には「家族からの話」、20〜30代には「SNSやWeb」、60代以上には「販売店での実物」や「二輪車専門誌」といった理由が見られました。輸入車になると、「販売店での試乗」が国産車の回答よりも多い結果となりました。

購入したバイクへの期待度としては、スクーターやビジネス利用では「移動の利便性の向上」、オンロードバイク・オフロードバイクになると「走る心地良さ、楽しさ」が挙げられました。そして実際に購入しての満足度は、「スピードを楽しめる」「燃費がよい」「乗っていて爽快感を得られる」「二輪車を操る楽しさが味わえる」などあらゆる点において期待度を上回る結果となりました。

2020年に一定数を増やした新規のライダー層によるバイクへの期待度の高さは、楽しさを維持するとともに継続的にバイクに乗り続ける働きかけへと結びつけていけるものと思われます。

二輪車の駐車問題

バイクで出かける際に気になるのが駐車問題です。出先や自宅周辺などにおいて「駐車で困った経験がある」と答えたのは全体の37%で、そのほとんどが「出先で困った」でした。居住地域で見ると、67%と特に大きい割合となったのが東京23区でした。その東京23区内では「駅周辺」「繁華街」のほか、「オフィス街」「住宅街」「自分の学校・職場周辺」「自宅周辺」と駐車スペースで困った場所が多岐に渡りました。

一方で、日本最大級の掲載件数を誇るバイク駐車場案内サイト「全国バイク駐車場・駐輪場案内」を運営している一般社団法人 日本二輪車普及安全協会の調査によると、2017年頃から予約制時間貸しバイク駐車場の掲載件数は急速に増加しているようで、慢性的なバイク駐車場不足の問題解決につながる可能性を秘めていると言えます。

高速道路に関して

「バイクで高速道路を走行した経験がある」と回答したのは9割に及び、購入車での経験率は前回の集計から微増しました。

高速道路料金について、「高速道路料金が半額になったら?」との質問に対しては「利用頻度が増える」が72%ともっとも高く、次いで「利用距離が延びる」(52%)という回答になりました。この回答でもっとも多い割合となったバイクのタイプは「オンロード小型二輪(401cc〜)」保有者でした。「二輪車にETCをつける」「高速用に大排気量の二輪車を買う」といった回答も続きました。

バイクの楽しみ方と情報収集

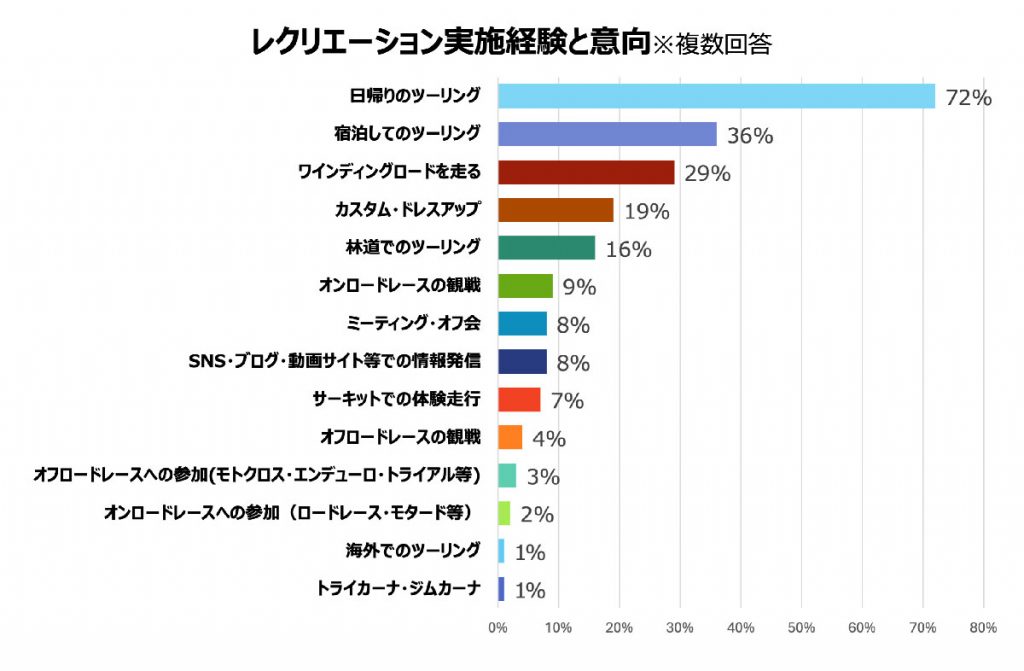

「バイクで経験したレクリエーションは?」との問いに対しては、「日帰りのツーリング」が72%ともっとも高く、次いで「宿泊してのツーリング」(36%)、「ワインディングロードを走る」(29%)が続きました。今後取り組んでみたいものとしては、「宿泊してのツーリング」(35%)、「日帰りのツーリング」(19%)と続き、「ミーティング・オフ会」「サーキットでの体験走行」「海外でのツーリング」「オンロードレースの観戦」といった回答も見られました。観光を含んだバイクでのレジャー志向の強い活動への実施意向が高まりつつあるようです。

バイクギアの所有については、「ライダー用グローブ」「ライディングウェア」「バイクカバー」が上位を占め、「スマートフォンホルダー」「ライダーブーツ / ライダーシューズ」が続きました。傾向として、インカムや胸部プロテクター、スマートフォンホルダー、ETC車載器などの所有率が増加しています。購入希望としては「ライディングウェア」「グリップヒーター」「インカム」が順に続きました。

バイクライフを楽しむための情報源をお聞きしたところ、1位が「動画サイト」(41%)、2位が「二輪車専門誌」(22%)、そして「バイク仲間の話」「SNSへの投稿やブログ」が続きました。50代以下の男性やオンロードモデル保有者は「動画サイト」「二輪車専門誌」に加え、「バイク仲間」「一般ユーザーのSNSへの投稿やブログ」「その他友人・知人の話」「有名人のSNSへの投稿やブログ」といった回答が続き、口コミとSNSの活用が特徴的な結果となりました。モータースポーツを楽しむユーザーは「二輪車専門誌のSNS」が情報源として高かったです。

「購買行動」の項目でも上位に入った「動画サイト」は今後もライダーの行動変容に影響を及ぼす重要なツールであることが伺えます。さらに技術の進化によって便利なガジェットが続々と登場していることも、バイクで出かける際のハードルを下げる役割をになっているようです。「今はこんなに便利なガジェットが出てきている」といった情報発信が新たなライダーを生み出すことにもつながるものと思われます。

今後の意向

「これからもバイクに乗り続けたいかどうか」への問いに、「ずっと乗り続けたい」が52%、「あと10年ぐらいは乗る」が27%と続きました。特にオンロードバイクに乗る20〜50代男性が「ずっと乗り続けたい」と回答してくださいました。前回の調査と比較して微増という結果になりました。「購買行動」でも上がった「継続的に乗り続ける」ことを促す働きかけが着実に伸びています。

逆に「保有を中止する」と答えたユーザーの理由としては、「駐車スペースがなくなった時」が53%ともっとも高く、「経済的に余裕がなくなった時」(46%)、「今の新車が修理できなくなった時」(37%)という回答が続きました。

「今後、上級免許を取得するか」については、「取得したい」と答えたのが37%と、前回に比べて3%減という結果に。現在上級免許を取得していない理由としては「費用が高い」「教習所に通う時間が取れない」などが出ました。

トピック調査結果

購入先販売店の評価

販売店に対しては、「購入先の重要度」と「購入先への満足度」ともに「店舗の信頼感」「店舗スタッフの対応の良さ」「整備・修理などの技術力」を重視していることが伺えました。「購入先への満足度」においては、男女とも若年層の満足度が高いという結果になり、なかでも20代男性と40代女性の「相談しやすさ」に対する満足度が高かったです。人はもちろん、技術面という点でも「安心してバイクを任せられるお店」であることはこれからも変わらず重要ということなのでしょう。

点検・整備、カスタマイズ

購入後にどこで点検や整備、カスタマイズを行なっているかをお伺いしたところ、全体の7割が「購入先(の販売店)」と回答しました。メーカー専売店で購入したユーザーの購入先への入庫率も約8割と高い割合でした。購入先以外の入庫理由は「便利な距離」「以前にも入庫」「昔のなじみ」といった回答となりました。前項の「購入先販売店への評価」と同様に、「安心感」が重要になります。

ウェア、ヘルメット

保有ウェアの購入先については「二輪車用品専門店」「ネット通販」「作業用品類量販店」が主な回答となりました。属性別で見ると、オンロードバイク・オフロードバイクのユーザーのほとんどが「二輪車用品専門店」で購入しているようです。「ネット通販」の利用者を性別で見ると、前回に比べて男性が多くなっていました。

ヘルメットの購入先はウェアと同様に「二輪車用品専門店」がもっとも高く、特にオンロードバイク・オフロードバイクのユーザーの割合が高かったです。「スクーター」「ビジネス」ユーザーの回答を見ると「ネット通販」の割合が全体に比べて高いという結果になりました。

ウェアの購入重視点をお聞きしたところ、「デザイン」「価格」「機能」のほか多岐にわたって重視項目が多く、ヘルメットの購入重視点としては「デザイン」「価格」「安全性」の順で続きました。

一般的なアパレルと違って、バイクの必需品であるヘルメットやウェア類はフィッティングが重要なので、用品専門店で試着してから購入したい層は多くの割合を占めています。購入の決め手としては、ウェア・ヘルメットとも「デザイン」が1位となり、グラフィックやカラーリングなどバリエーションが求められる傾向であることが伺えます。

イベント参加状況

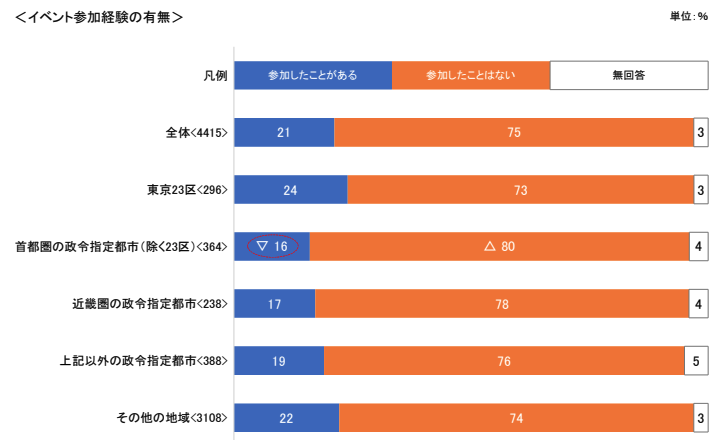

バイクイベントへの参加率については、全体的に見て約2割の参加率と少ない結果に。性年代別では男女とも30代のイベント参加率が他年代に比べて低く、仕事などでイベント参加の機会を逸してしまっていると考えられます。地域別で見ても、「首都圏の政令指定都市」居住ユーザーの参加率が全体に比べて低いほかはあまり差がなく、おおむね2割前後を推移しました。

参加したイベントを見ると、「モーターサイクルショー」「ツーリング仲間との交流会」「モーターショー」が上位を占めました。性年代別では、30代男性の「モーターサイクルショー」、40代の「カスタム・ドレスアップパーツイベント」、50代の「モーターショー」「サーキット走行会」、70代以上の「ツーリング仲間との交流会」という回答が多かったです。

バイク貸出サービス

レンタルバイクなどのバイク貸出サービスについては、利用率は全体の1割程度でしたが、大排気量ユーザーのあいだで利用率が高まっているようです。利用のほとんどがレンタルバイクで、利用先もメーカー専売店が多くを占めました。

「保有」から「シェア」へと移行する時代背景が、レンタルバイクやシェアリングといった新規サービスの需要拡大に結びついています。「車体を購入しなくてもバイクに乗ることができる」ことを新たな第一歩として、それから「いつでも乗れる自分のバイクを持つ」「バイクを所有する喜びを持つ」ことへと繋げていく働きかけが求められています。

新型コロナウイルスの影響

2019年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大前との変化についてお聞きしたところ、用途が増えている要因としてはオンロードバイクのユーザーを中心に「1人でのツーリング」「日帰りツーリング」であることがわかりました。「ビジネス 原付第二種(51〜125cc)」でも同様の傾向が見られました。逆に減っている用途は特に見受けられず、二輪車ユーザーはコロナ禍でも使用頻度を減らしていないことが伺えました。

EVバイクへの意向

EV二輪車に関しては、全体的に認知度が8割に及ぶなど前回調査の7割より向上した結果となりました。二輪車タイプ別で見るとスクーター、オンロードバイク、オフロードバイクのユーザーの認知度が特に高かったです。性別で見ると、男性の認知率の高さに反して女性の認知度が高くありませんでした。このように全体的に認知は高まっているものの、ほとんどのユーザーが乗車経験がないという結果にもなりました。

「三ない」運動

「免許を取らせない」「買わせない」「運転させない」という自動車の運転免許取得や車両購入、運転を禁止する1970年代に起こった「三ない運動」。その認知についてアンケートを取ったところ、この社会運動が盛んだった頃にエントリー層だった50〜60代の認知が他世代に比べて特に高かったです。同世代はこの「三ない運動」の影響が大きかったとも回答しています。

定量調査・FGI調査結果から得られる示唆点

FGIとは「Focus Group Interview(フォーカス・グループ・インタビュー)」の頭文字を取ったマーケティングリサーチの手法で、定量調査で明らかになったユーザーが抱く二輪車販売店への意識、バイクライフや思考のほか、EV二輪車に対する意識、ニーズ、受容性等の把握、深掘りを図るためにユーザーへ直接意見を伺いました。

FGI調査結果と定量調査結果を踏まえて、今後二輪車業界及び二輪車メーカーが留意すべき示唆点について、きっかけや楽しみ方、情報受発信、EV二輪車など以下の8項目ごとに整理を行うこととなりました。

| ①きっかけ | 新規購入及び増車の理由は「二輪車を趣味として楽しみたい」が最も多い。 二輪車乗車のきっかけは、家族や友人・知人からの影響が主であり、特に若年層や女性といったユーザーにおいてその傾向がより顕著である。 |

| ②販売店 | ユーザーにより、また保有モデルサイズにより、店舗や品揃え、スタッフのほか、技術力、自宅からの距離、奇麗さ、親しみやすさなど、求める理想像は様々である。 |

| ③楽しみ方 | ツーリングの楽しみ方は、従来の「乗ること」に傾斜した楽しみから、アウトドアや温泉・景勝地めぐりなど観光の要素を組み合わせた楽しみ方に広がりを見せている。 |

| ④二輪車貸出サービス | 二輪車貸出サービスは購入前の試乗やツーリングでの利用など、様々な活用方策が想定される。 |

| ⑤安全対策 | 小型モデルのユーザーの多くは、買い物など近距離の移動を主に利用しているので、安全に対する意識が低く、胸部プロテクターの必要性を感じていない。 |

| ⑥EV二輪車 | EV二輪車に対する認知はなされているが、特にガソリン車が持つ特有の音や振動に魅せられるユーザーも少なくない。 |

| ⑦駐車場問題 | 特に都市部を中心に、駐車場の供給不足等に関する課題は未だ残る。 |

| ⑧情報受発信 | YouTubeをはじめとする動画サイトやSNSからの情報を重視する傾向が強まる一方、特に購入時に必要となる正確な情報、比較可能な情報はメーカー公式HPなどから得る傾向も根強い。 |

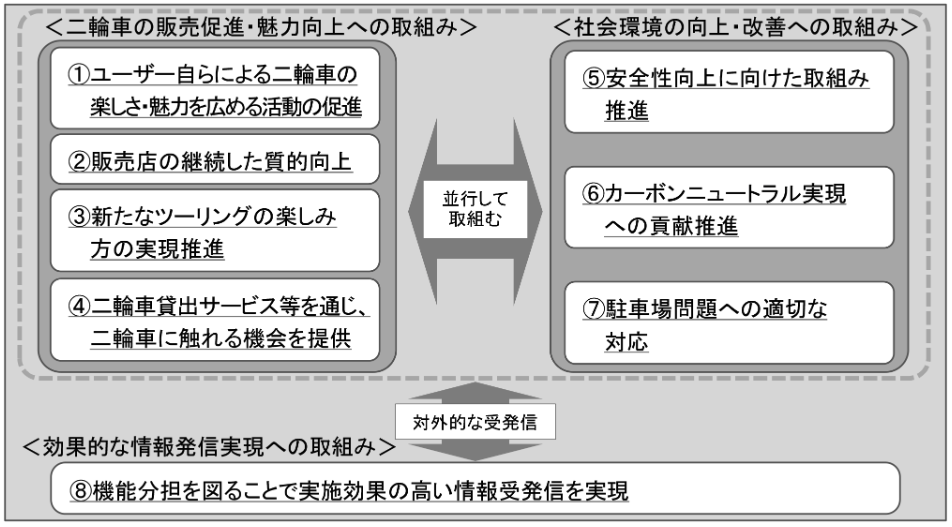

今後の取り組み、方針

定量調査・FGI調査を踏まえて取りまとめられた「二輪車市場動向調査 報告書」。「二輪車の販売促進・魅力向上への取組み」「社会環境の向上・改善への取組み」「効果的な情報発信実現への取組み」それぞれに具体的な取組み項目が設けられ、より良いバイクの環境づくりを邁進させていくこととなりました。翌年、翌々年にも実施される今回の調査で飛躍を感じられる結果が出るよう、MOTOINFOもコンテンツ発信という点で一層尽力していきたいと思います。

一般社団法人 日本二輪車工業会『2023年度二輪車市場動向調査について』

https://www.jama.or.jp/release/news_release/2024/2508/