100年の歴史を持つ伝統誌『オートバイ』が伝えたいバイクの楽しみ方

目次 - INDEX

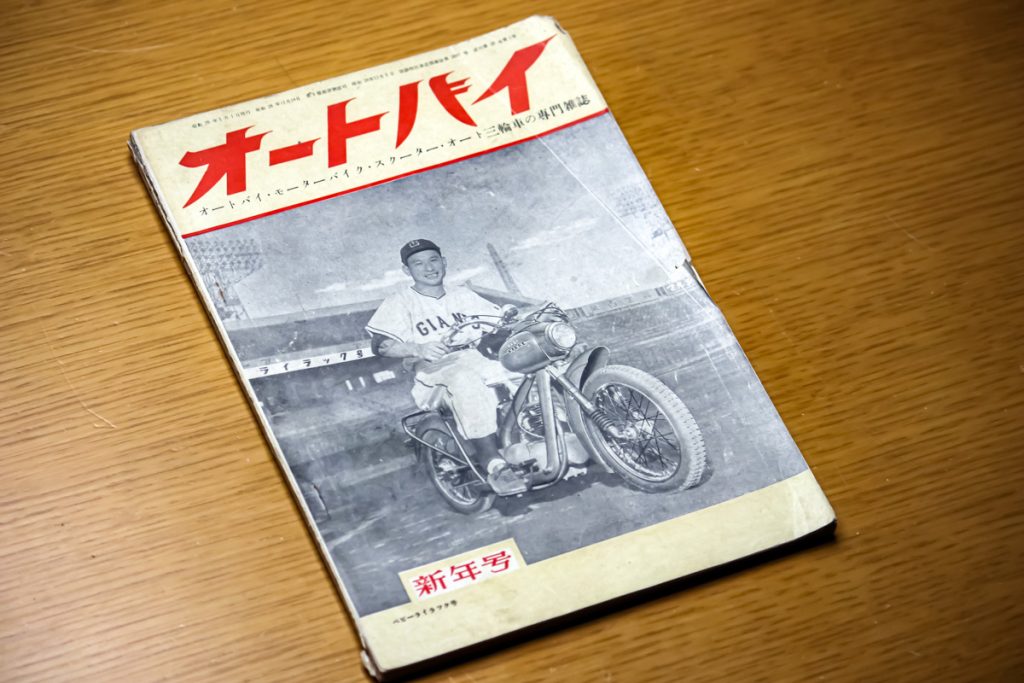

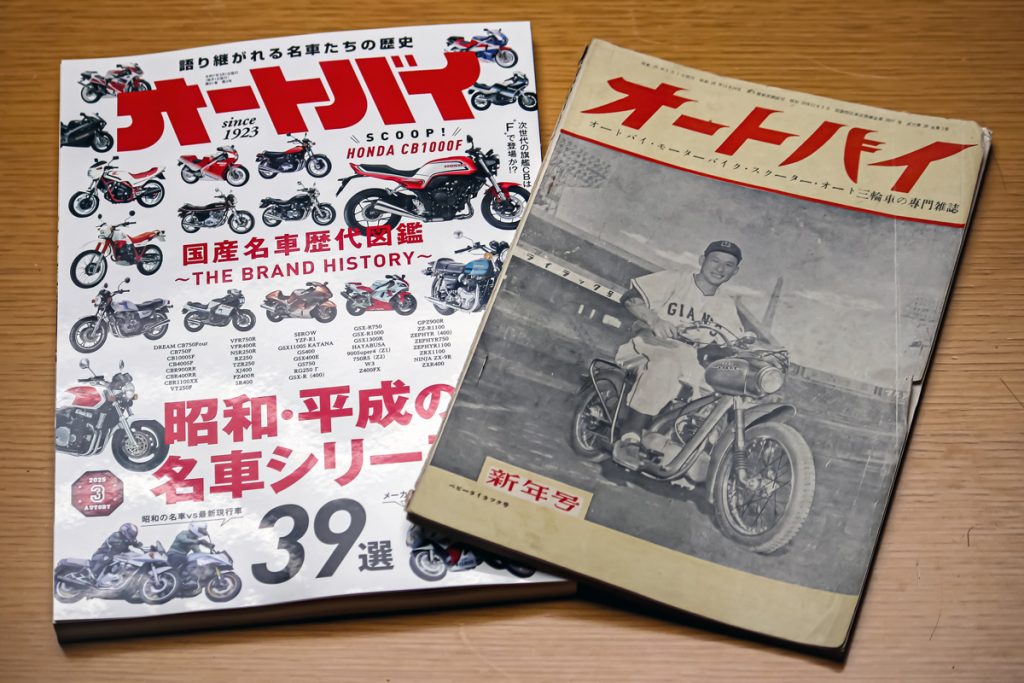

創刊が1923(大正12)年という『オートバイ』は100周年を迎えた業界最古のバイク専門誌です。二輪業界のさまざまなシーンとともに成長し、最新のバイク情報やプロライダーによる最新モデル試乗インプレッション、オートバイならではのバイクの楽しみ方など、数えきれないコンテンツを発信してきました。現在『webオートバイ』というウェブメディアとともに、Webと紙媒体それぞれの特徴を活かした情報を届けています。その『オートバイ』が今見据えている二輪業界の未来と自媒体の責務とはどのようなものか、モーターマガジン社 二輪統括編集長の松下尚司氏(以下、松下氏)にお話を聞きました。

松下 尚司 氏

1974年3月1日生まれ。

2000年9月、26歳の時に造形社に入社。『ダートスポーツ』に配属された後、『モトモト』の立ち上げや『カスタムバーニング』、『カスタムスクーター』の編集業務を経験し、その後、2008年に二誌の編集長を兼任する。造形社に15年在籍した後にモーターマガジン社に入社。オートバイ編集部に副編集長として入り、3カ月後に編集長に就任。そして2024年12月に二輪誌全般を統括する二輪統括編集長となり、現在は二輪事業の『オートバイ』、『WEBオートバイ』、『ミスターBG』を統括している。

『オートバイ』のあゆみ

2023年に創刊100周年を迎えた『オートバイ』のコンセプト、これまでの変遷についてお聞かせください。

「『オートバイ』は二輪総合誌として、排気量50ccから大排気量モデルまで、すべてのバイクに関する情報を取り上げることをモットーとしています。誌面では年に3回、国産の新型車両をすべて掲載するレギュラー企画を組み込んでおり、その豊富な車両情報を強みとしています。過去のアーカイブを含め、ここまで網羅している編集部はそうそうないので、モーターマガジン社としても今後も貫いていきたい軸でもあります。

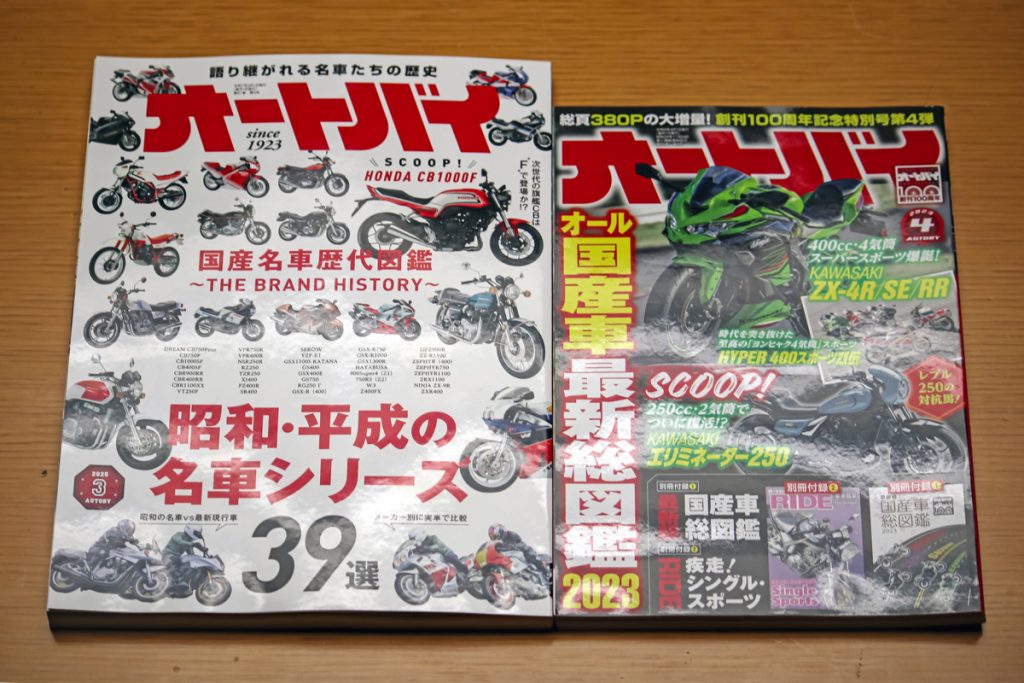

新たな試みとしては、100周年を迎えた際にそれまでB5判だったサイズをA4変型判にサイズアップしました。『オートバイ』の購読層は50代が中心なので、写真や文字を大きくして見やすい誌面づくりのための手立てです。その一方で、時代に逆らうわけではありませんが、本を分厚くしてもいます。号によっては200ページを超えているというのは、昔から続く『オートバイ』らしさを感じられる点です」

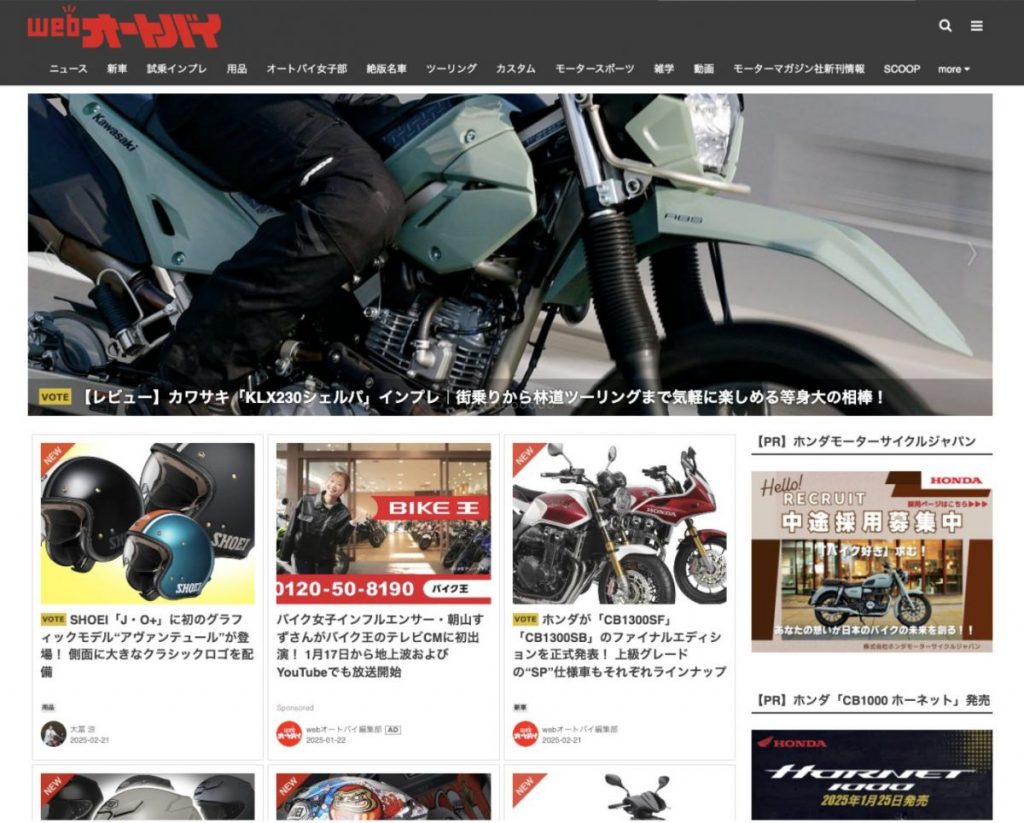

2010年から始まったウェブメディア『webオートバイ』についてはどうでしょうか。

「『webオートバイ』を立ち上げた当初は、ウェブで収益を上げるというのが難しい状況でした。変化のキッカケとなったのが、バイクのウェブメディア『LAWRENCE(ロレンス)』を運営していた会社と協力体制を組めたことです。システムやノウハウを取り入れた『webオートバイ』は、目指す方向がしっかり定まりました。体制についても当初はひとつの編集部で『オートバイ』誌と『webオートバイ』を一緒に作っていましたが、webメディアとしての認知も高まり、現在は『webオートバイ』編集部を独立化し、『オートバイ』編集部と連携しながらそれぞれの独自性を活かせるようになりました。

コロナ禍による局地的なバイクブームが到来した頃、バイクに乗る女性タレントをオリジナルコンテンツ化した『オートバイ女子部』が人気となり、併せて『webオートバイ』の運用が軌道に乗ってきました。サイトアクセス数を大きく伸ばしたことで単体で取り組める企画が増えてきました。ウェブではただ記事を掲載するだけでなく、動画やイベントとの連携も展開できているおかげで、取り組み方にも独自性を持たせられるようになっています」

紙媒体を続ける意義、想い

『webオートバイ』で新たなファンを獲得し、時代に合わせた取り組みを行っている『オートバイ』が、今なお紙媒体を続けている想いをお聞かせください。

「紙媒体を続けている理由のひとつは、歴史に裏打ちされた信頼性を持ち続けたいからです。公開後でも修正できるウェブと違い、紙媒体は一度印刷されたら誤りを修正できません。だからこそ、誌面で取り扱う企画や表現、誤字脱字のチェックまで高い集中力が求められます。その緊張感が編集者のレベルを高め、伝統の一部を担っていってくれるのです。紙媒体での経験を積むことが難しい今、若い編集者にとっての良い育成の場でもあります。

モーターマガジン社にとって、『オートバイ』は家族に例えると父親的な存在なんです。まず父親が家族を支え、時が経つにつれてウェブやイベントといった子どもたちが育ってきて、家族を支える新たな力となっていきます。子どもたちが伸び伸びと活躍できるのも、大黒柱たる紙媒体の『オートバイ』がいるからこそ、です」

紙媒体という「形あるもの」の存在は、大きな影響力があるのですね。

「近年は地方自治体とのお仕事が増えてきているのですが、バイクと縁遠い方に『オートバイ』と言っても通じません。しかし、100年以上続くもっとも歴史のある二輪専門誌であることはお話すればご理解いただけますし、長年続いていることそのものが名刺代わりになります。二輪業界の外へのアプローチを続けていくうえでも、私たちにとって『オートバイ』は不可欠な存在です。

月刊誌を出し続けるのは確かに大変な時代かもしれません。100年という歴史の重さもありますが、いつも『オートバイ』の新刊を心待ちにしてくれているファンの皆様の期待に応えたい想いも強いですし、業界全体を盛り上げるために必要な新たな試みの後ろ盾のような役割もあるので、『オートバイ』は不可欠な存在なんです」

『オートバイ』が今、力を入れていること

『オートバイ』が取り組む新たな試みについて、お聞かせください。

「これから新たな100年を築いていくうえで、ニーズに合わせた変化が必要でした。先ほどお話ししたA4変型へのサイズアップは、大きな取り組みのひとつと言えます。現在の二輪業界を支えるライダーの年齢層と、『オートバイ』の読者層がいずれも50代前半〜半ばと完全にマッチしていますし、“本を読む”ことを楽しむ文化が身についている年齢層とも合致すると思います。

現在、二輪の世界に興味があって、本を読むという“文化的な行為”を楽しんでいる人たちに対して、本という文化的なものを提案したい、届けたいという想いが、サイズアップした今の『オートバイ』です。以前と比べて文字サイズを大きくしているのもマッチする読者層への提案のひとつですし、単なる情報の羅列ではない、雑誌ならではの面白さを届けられるように心がけています」

ウェブを活用した取り組みにも挑戦されているそうですね。

「『オートバイ』創刊100周年を迎えたときに感謝の会を開催しまして、そのときに私からのご挨拶で、“本が2Dで、イベントがリアル。その2つをつなげる役割を担うのがウェブ”だとお話しさせていただきました。本は開かないと見ることができませんが、ウェブはいつでも開かれているので、バイクという言語を一般の人にも届けられますよね。その広がりを活かす形で、さらにその先にイベントの構築が見えてきます。

時代とともにメディアの存在は大きく変わりました。記事を作れば終わりではなく、リアルと非リアルのすべてを提供していかなければならないと思っています。そのために、これまで専門誌が影響を与えられたゾーンだけでなく、ウェブやSNSを使って影響力を持つ必要を強く感じています。メディアそのものの形も変わってきている今、既存の読者とは違った人たちに情報を届けられる手段を私たち自身が学びながら、バイクの魅力を広めていかなければならないと考えています」

『オートバイ』が伝えたい、バイクの楽しみ方

『オートバイ』と『webオートバイ』、そしてモーターマガジン社が発刊する『ミスター・バイクBG』の制作を管理している二輪統括編集長として、松下氏が伝えたいバイクの楽しさやバイクの魅力を教えてください。

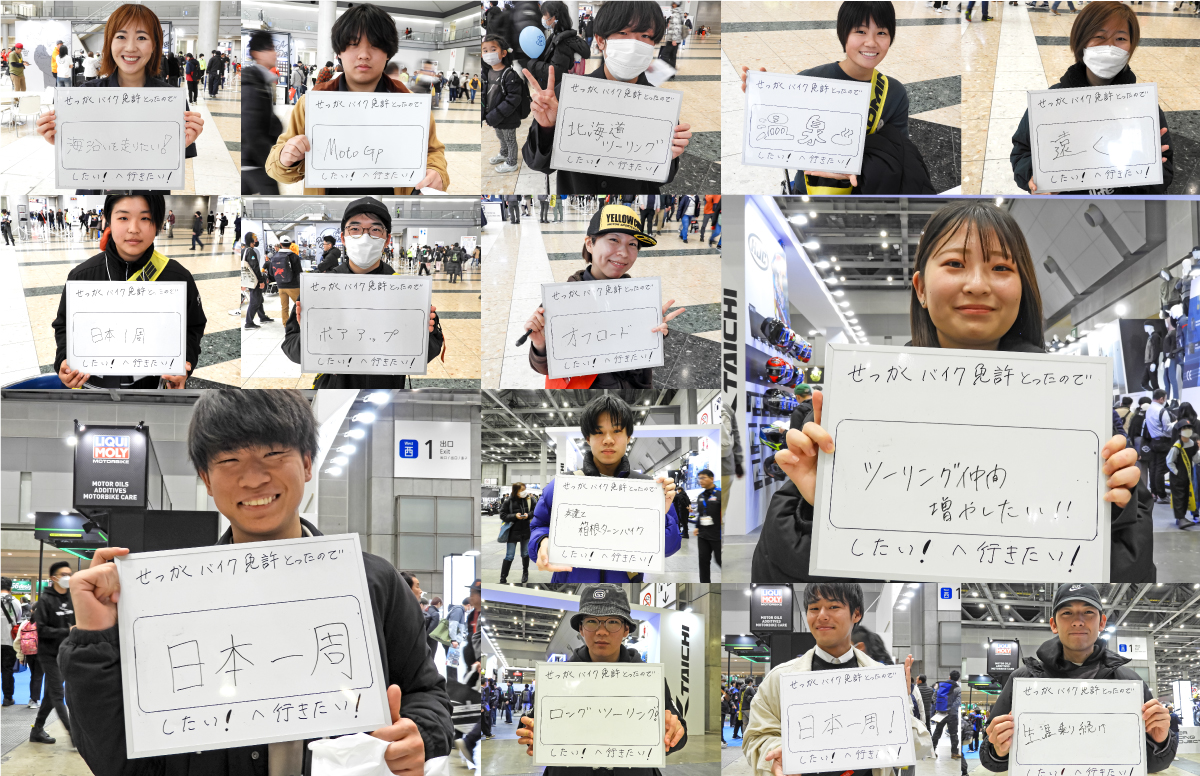

「排気量や新旧に関係なく、自分が“カッコいい”と思ったバイクライフをとことん楽しんでください。

100人ライダーがいれば、100通りの楽しみ方があると私は思っています。誰かに強要されるものでもなく、自分自身で好みの世界を高めていける。また、歳を重ねると新しい楽しみが出てくるのがバイクという乗り物です。自分のペースでバイクに乗り続けることが、バイクを楽しむことだと思います。

まだバイクの世界に触れたことがない人が“どんなバイクがあるのかな”と、バイクに興味を持ち始めたときに『オートバイ』を見てもらえたら嬉しいですね。あなたにとっての特別な一台が見つけられるように、たくさんのバイクを載せていますので」

次なる100年を見据えたチャレンジを続ける

100年という節目を迎えた老舗専門誌『オートバイ』は、ウェブという新たなツールを取り入れて、次なる100年を見据えたさまざまな取り組みに挑戦しています。ライバル誌の変化や新興メディアの台頭など、『オートバイ』を取り巻く環境は厳しくなる中で、専門誌の発刊を続けながらバイクメディアの最前線を走り続ける姿に、二輪業界への熱い想いをひしひしと感じました。

専門誌とウェブメディア、動画、イベントと、『オートバイ』はさまざまな姿となって、バイクの世界の入り口で待ってくれています。『オートバイ』が伝えたいバイクの楽しみ方に一度触れれば、間違いなくバイクの虜になることでしょう。

オートバイ

出版社:モーターマガジン社

発売日:毎月1日

サイズ:A4変型判

販売価格:1,290円

日本で最も歴史のある二輪総合誌。新型車の詳細な比較テスト、ツーリング、用品、レースなど、二輪ライフに欠かせない情報をいち早くお伝えします。