4月6日から実施される「春の全国交通安全運動」で知っておきたい重要なポイントを解説

目次 - INDEX

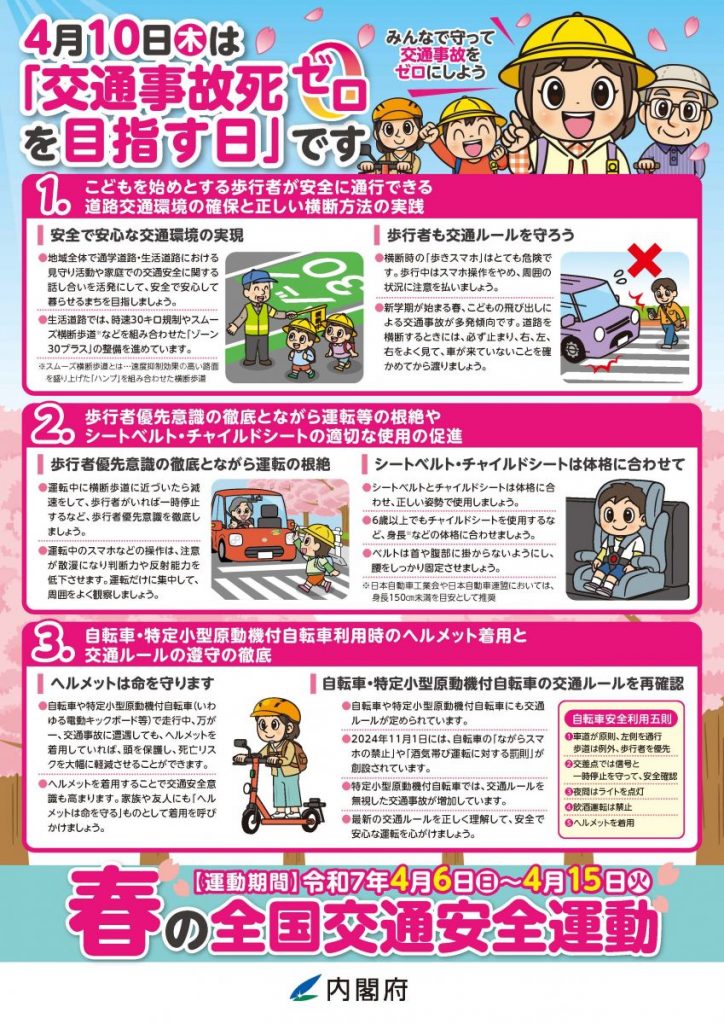

令和7年4月6日(日)から4月15日(火)の10日間にわたって実施される「春の交通安全運動」は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。「春の交通安全運動」期間の10日間のうち、4月10日(木)は「交通事故死ゼロを目指す日」として実施されます。本運動において、今年はどういったところに重点が置かれているのか、そのポイントを紹介します。

3つの重要ポイント

今年の「春の交通安全運動」で重要ポイントに設定されている3点について、ご説明します。

1, こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践

継続的に取り組んでいる「(1)こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保」が今年も重点ポイントに組み込まれています。

次代を担うこどものかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることは重要であるにもかかわらず、交通事故による幼児・児童(小学生。以下同じ。)の死者・重傷者では歩行中や自転車乗用中の割合が高く、また、新学期が始まる4月から6月にかけて、死者・重傷者が増加する傾向にある。加えて、歩行中の児童の死者・重傷者は登下校中が全体の約4割を占めるなど、依然として通学路を始めとする道路においてこどもが危険にさらされている状況にある。また、こどもに限らず、交通事故死者数全体をみると、歩行中の割合が最も高く、歩行者側にも走行車両の直前・直後横断や横断歩道外横断等の法令違反が認められる。このため、こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境を確保するとともに、全ての歩行者に対し、正しい横断を実践するよう促していくことが必要である。

引用:令和7年春の全国交通安全運動推進要綱(内閣府)

安全な交通環境を整えつつ、利用者である歩行者にも正しく利用してもらい、悲しい事故、尊い命を守ろうという取り組みです。

2, 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

昨年は「歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行」だった重要ポイントが、「ながら運転の根絶」と「シートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進」に変わりました。

横断歩道横断中の死亡事故では、自動車等側の多くが第1当事者であり、横断歩行者妨害等の法令違反が認められる。また、近年、携帯電話等を使用しながら自動車を走行させる「ながら運転」が要因となった死亡・重傷事故が増加傾向にあるほか、飲酒運転、妨害運転(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な運転による交通事故も後を絶たない。さらに、自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだ低調であり、チャイルドシート使用率は、年齢が上がるにつれ低下する傾向にある。このため、自動車等の運転者に対して、歩行者優先意識を徹底するとともに、ながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用を促していくことが必要である。

なお、75歳以上の高齢運転者による交通死亡事故は、免許保有者人口当たりでみると、75歳未満の運転者と比較して多く発生しており、その要因としてハンドル操作不適やブレーキとアクセルの踏み間違いなどが多くなっていること等にも留意が必要である。

引用:令和7年春の全国交通安全運動推進要綱(内閣府)

携帯電話やスマートフォンなどを利用しながらの運転「ながら運転」や、後部座席シートベルトやチャイルドシートの使用率の低さへの意識改善を促す取り組みが重点的に行われます。

3, 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底

昨年は「自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守」だった同項目の「電動キックボード」が「特定小型原動機付自転車」に変更されました。

全事故に占める自転車が関係する事故の割合は増加傾向にあり、自転車乗用中の交通事故死傷者数は10歳以上25歳未満の若年層の割合が高い。また、自転車乗用中の死者の半数以上は頭部に致命傷を負っているほか、自転車乗用中における乗車用ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較して高い。さらに、自転車乗用中の死者の多くに法令違反が認められる。加えて、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)により、自転車運転中のながらスマホの禁止や酒気帯び運転に対する罰則が創設され、令和6年11月1日から施行されている。また、特定小型原動機付自転車に関しては、16歳未満の運転禁止や車道通行の原則など、利用者には交通ルールを理解した上で安全に利用することが求められており、乗車用ヘルメットの着用についても努力義務が課されている。このため、自転車・特定小型原動機付自転車の利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用と交通ルールの遵守の徹底を促していくことが必要である。

引用:令和7年春の全国交通安全運動推進要綱(内閣府)

自転車や特定小型原動機付自転車の利用時における違反行為の多さが問題視される形で、運転中のスマートフォン操作の禁止や酒気帯び運転、努力義務が課されているヘルメット着用を促すなど、具体的な施策が盛り込まれました。

期間

運動期間:令和7年4月6日(日)から15日(火)までの10日間

交通事故死ゼロを目指す日:令和7年4月10日(木)

主催

内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、防衛省、都道府県、市区町村、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、自動車安全運転センター、軽自動車検査協会、(一財)全日本交通安全協会、(公財)日本道路交通情報センター、(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会、(一社)日本二輪車普及安全協会、(一社)日本自動車連盟、(公社)日本バス協会、(公社)全日本トラック協会、(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会

一人一人が交通ルールを正しく守ろう

我が国の交通環境は非常に多様化しており、そのため一つの交通違反が交通事故、そして人命に関わってくるのです。この「春の全国交通安全運動」を機に、大切な家族を守るという観点から、一人一人が交通ルールを正しく理解し、マナーの良い利用を心がけましょう。

令和7年春の全国交通安全運動推進要綱

https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/r07_haru/youkou.html